2025.09.02 「講義を記録しない学生」 応用脳科学コンソーシアムが読み書き調査で浮き彫りに

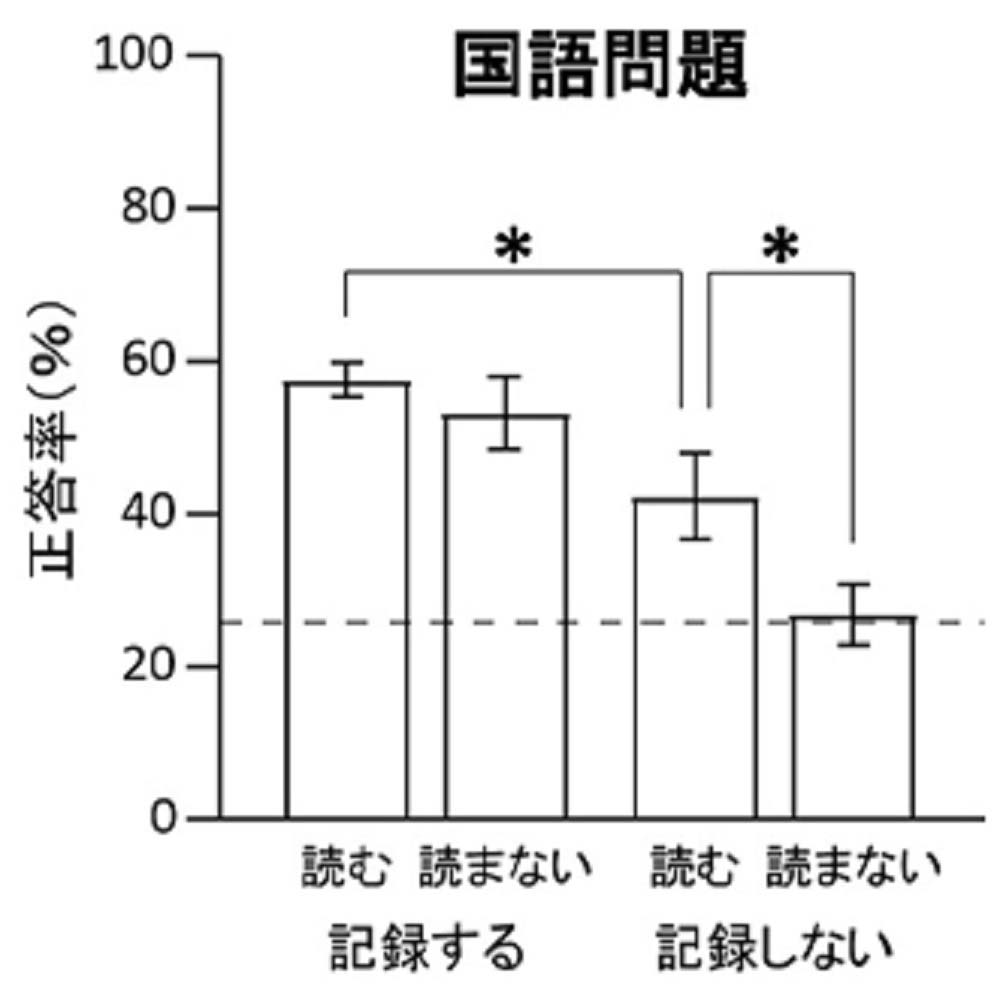

国語の成績(出所:応用脳科学コンソーシアム)

大学などの講義内容を記録しない学生は1割――。産学連携で脳科学の産業応用を促す応用脳科学コンソーシアム(CAN、東京都千代田区)が東京大学大学院総合文化研究科の酒井研究室などと共同で行った筆記と読書の関係性を検証する調査で、そんな傾向が浮き彫りになった。本や新聞・雑誌を普段から読まない人は2割存在。記録する人や読む人の方が読解問題の成績が高いことも分かった。

CANは手書きの良さを科学的に検証する「手書き価値研究会」を主催している。今回の調査は、同研究会が18~29歳の大学生や大学院生など計1062人を対象に3~8月に実施。NTTデータ経営研究所や日本紙パルプ商事、日本漢字能力検定協会なども参画した。

その結果、講義内容を記録していない学生が107人に上った。記録する学生の中でも、3割超が特に印象に残った部分のみを記録。電子機器を使う人は最低限の記録にとどめる傾向が強いことも明らかになった。

また、日常的な予定を紙や電子機器に記入して管理することがないと答えた人は、24%に到達。多様な場面で書く人の方が本や新聞・雑誌をより長時間読む傾向も浮かび上がった。

さらに講義内容を記録する人としない人の国語の成績を比べたところ、前者が高かった。本や新聞・雑誌を普段読む人は、いずれも全く読まない人より成績が高い傾向も読み取れた。読み書きの累積効果で読解力が高まる可能性があるという。

こうした調査結果を踏まえて同研究会は「日常的なメモの取り方や読書習慣が文章の読解力や論理的な思考力に関係するということが示された」と総括した。

紙の本を読むと回答した人は、読書時間が1日当たり40分程度にとどまっていた。紙か電子かを問わず専門書や教科書を普段読むと回答した人の割合は38%と限定的となり、高等教育に必要な学習時間が十分に確保されているとは言い難い状況だった。

一方、SNSやブログなどを含むコミュニティーサイトの記事を読み物として読むと回答した人は26%で、その時間は1日当たり60分程度だった。

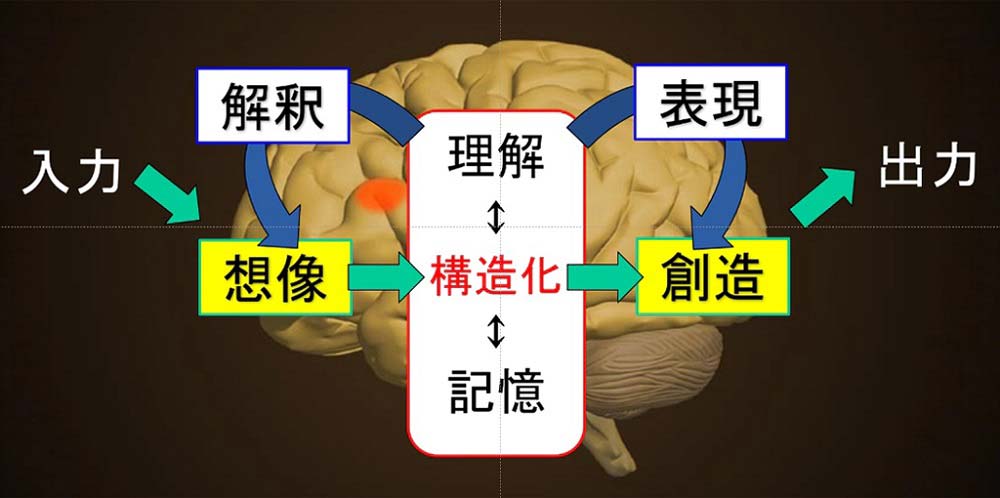

言語脳科学を専門とする酒井邦嘉教授の研究室は今後、MRI(磁気共鳴画像装置)装置などを用いて人間の脳の言語メカニズムを解明していく。書字や読解に関わる脳内メカニズムも明らかにしたい考えで、「手書きの価値」をテーマに実証実験を進めることにしている。