2025.09.30 【電波新聞75周年特集】75年 これまでとこれから 産機・設備

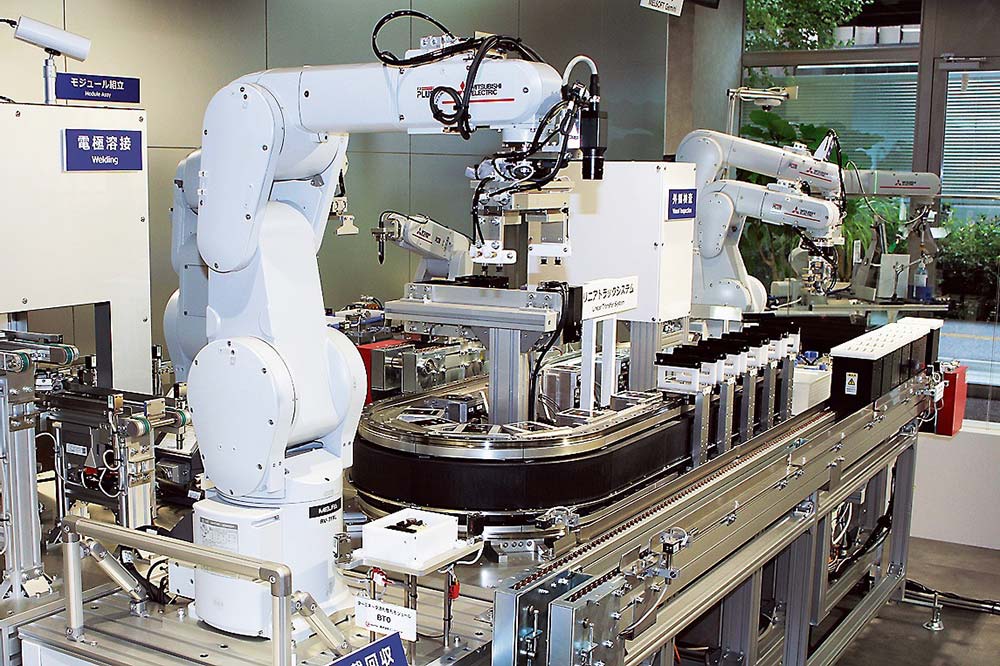

三菱電機のリニアトラックにロボットを組み合わせたFAシステム。ロボットの活用シーンは広がる

産業機械 全自動生産の時代視野に

戦後の日本の電気・電子機器製造の歴史は真空管ラジオの手作りから始まった。1950年代にトランジスタが登場。同じころ、アキシャル・リード部品用自動搭載機(挿入機)が開発され、後に現在の表面実装技術(SMT)へと進化していく。

FUJIは78年、パナソニックは80年、ヤマハ発動機、JUKIは87年に実装機を発売した。電気・電子機器で重要な役割を果たす電子基板の製造を大きく変えた。長い年月を経て、IoT技術を駆使した「スマートファクトリー」による全自動生産の時代が視野に入る。

製造製品もデジタル化が進み、パソコン、携帯電話・スマートフォンなど新たなデジタル製品が普及していった。市場、サプライチェーン(供給網)はグローバル化が進み、生産形態は変種変量生産へと切り替わった。

戦後に始まったFA(ファクトリーオートメーション)。自動化が大きく進んだのは65年ごろだ。ICが登場し、工作機械に組み込まれたことにより、第1世代ロボットともいわれる産業用ロボットが実用化された。

産業用ロボットは自動車産業、電機・エレクトロニクス産業を中心に普及。産業用ロボットに必要な安全柵がいらない協働ロボットの登場で対象業種は一気に拡大した。少子高齢化が急速に進む日本では今後、ますますモノづくりでの産業用・協働ロボット、AMR(自動搬送ロボット)、AGV(無人搬送車)の活用が求められる。

IoTを活用した生産システムに製造業の関心が集まっている。

生産ラインの装置を通信でつないで装置間でデータをやりとりするM2M(マシンツーマシン)は、段取り換えの指示、不良発生時のトレーサビリティーなどを自動化して生産効率を格段に高める。

生産フロア全体、工場全体へと拡大し、世界の工場をインターネットにつなぐことで、東京のオフィスで世界の工場の稼働状況を確認できる。

日本の実装機各社はIoT、AI(人工知能)などの技術と組み合わせて装置と装置をつなぎ、デジタルデータをやりとりすることで、人手を介さずに装置自体が自己完結型の生産を実現する全自動生産を目指す。

計測器 DC向け好調、6Gに期待

産業界をけん引しているのは生成AIと言っても過言ではない。業績良好の要因で言及されるケースが多く、それは通信計測でも同様だ。生成AIの普及によってデータトラフィック量が増大。データセンター(DC)向けの製品が活況を帯びる。AI DCの登場により需要はますます拡大する。

インターフェースの通信規格「イーサネット」の伝送速度は400ギガbpsから800ギガbps、1・6テラbpsへと進化。技術革新のためには新たな開発・評価ソリューションが必要となり、通信計測に需要が生まれる。

電気通信は低速・短距離の伝送、光通信は高速・長距離の伝送を担う。信号の劣化を防ぐために、DC内のサーバーやストレージなどをつなぐネットワークに光通信を使う傾向があり、光トランシーバーの開発・評価にビット誤り率テスターなどの測定器が活用されている。

光波の重要な波長、パワー、およびノイズ特性を測定する光スペクトラムアナライザー(OSA)は、光通信デバイスの生産などで活躍する。

一方、次世代通信規格「6G」は30年ごろの運用開始が想定されている。高速大容量化、低遅延の6Gでは超高周波を用いた通信機器や材料、部品の開発で直面する減衰やノイズ、干渉など、さまざまな課題の解決に計測器・ソリューションが求められ、新たな需要を生み出す。

日本電気計測器工業会(JEMIMA)は24年12月に発行した「電気計測器の中期見通し」の中で、24~28年度の年平均成長率を1・5%と予測した。28年度の「国内売上+輸出+海外拠点売上」は、23年度比6・8%増の1兆1462億円を見込む。

半導体製造装置 AI向けけん引、中工程に勢い

日本製半導体製造装置の活況が続く。日本半導体製造装置協会(SEAJ)の需要予測(販売高予測)では25年度から3年連続の伸長を予測している。26年度は初の5兆円台を見込み、27年度は5兆5103億円と予測。AIサーバー系の投資が堅調で、サーバー向けの先端ロジック、HBM(高帯域幅メモリー)系が業界をけん引する。

先端半導体は微細化が進み、半導体製造装置の高度化を促し、需要を生み出してきた。化学分析装置メーカーも装置の小型化などを進め、研究開発用途からインライン用へと活用シーンを広める。

先端半導体は微細化の限界がささやかれ、製造コストの上昇が懸念される中、先端パッケージングが注目されている。後工程向けの動きが活発だ。

ヘテロジニアスインテグレーション(異種チップ集積)では、再配線層(RDL)やバンプ(金属突起)の形成のために、基板に回路を描くリソグラフィー工程がある。キヤノンの半導体露光装置の販売実績は好調に推移している。

また、3D実装やチップレット化では、CMP(化学機械研磨)プロセスの重要性が高まる。荏原製作所は昨年12月、熊本工場(熊本県南関町)で新生産棟が完成。今年6月には藤沢事業所(神奈川県藤沢市)に新開発棟が竣工(しゅんこう)した。

日本の半導体製造装置メーカーは後工程に強みを持つ。回路形成の前工程とチップを組み立てる後工程の領域の中間に当たる「中工程」という概念も生まれつつある。