2026.01.22 【情報通信総合特集】AI2026展望 生成AI、DX推進の要 業務実装が本格化し現場活用拡大

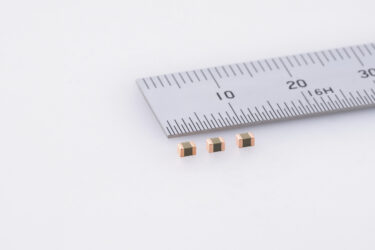

26年は、AIをロボットなど現実世界の「モノ」や「現場」に結び付け、機械が状況を理解して判断し動作まで実行する「フィジカルAI」の進展が見込まれる(写真は大塚商会の実践ソリューションフェアの様子)

AI(人工知能)は今や業種・分野を問わずDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に不可欠な存在となった。多くの企業が生成AIの有効活用策を探り、社内体制整備や技術開発を加速するとともに、安心して使える環境づくりを急いでいる。生成AIの業務実装やコンタクトセンター・現場適用が本格化する一方、AIエージェント時代を見据えたインフラ構築やガバナンス強化も広がってきた。最新の市場予測でも国内外でAI需要の急伸が示されており、情報通信各社は恩恵とリスクの両面を踏まえた戦略に乗り出している。

生成AIが本格導入期に、DXの柱に躍進

企業の生成AI活用は2026年に入り、実証から実運用へと移りつつある。三菱電機では設計・コーディングの効率化やテスト自動化、バックオフィス業務など約160の生成AIプロジェクトが進行中で、個人利用にとどまらず業務置き換えを視野に組織的な取り組みを進める。社内で得た知見の将来的なサービス化も見据え、現場機器やロボットを自律制御する「フィジカルAI」を重点領域に据えた。クラウド依存によるコストや遅延、セキュリティー課題に備え、エッジ上で動作する小規模言語モデル(SLM)の研究開発も加速している。

日立ソリューションズ・クリエイトはセキュア生成AIチャット「CreAIPont(クリエイポン)」を社内開発し、既に3000人が活用、社員1人当たり年間約10時間の効率化につながった。社内実績を基に外販も進め、中堅中小が小さく始められる業務活用支援を展開するなど、生成AIを成長の鍵と位置付ける。

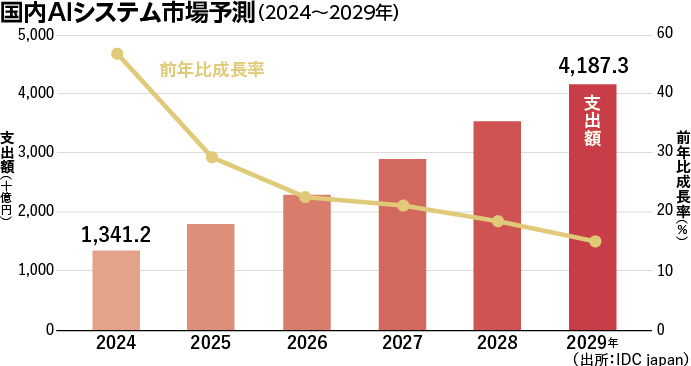

市場環境も追い風だ。調査会社IDCの予測によると、世界のAIソリューション支出額は2025年に3070億ドルと推定され、2028年には6320億ドル超とほぼ倍増を見込む。IDC Japanの調査では、日本の生成AI市場規模は2024年に1016億円規模から2028年に約8028億円へと7倍近い急成長を遂げる(年平均成長率84.4%)とされている。

コンタクトセンターや現場業務で活用拡大

生成AIの実用例はフロント業務にも広がっている。問い合わせ対応の高度化・省力化が急務となるコンタクトセンターでは、音声・テキストを対象にAIが支援する動きが強まる。伊藤忠テクノソリューションズ(CTC)は、AIエージェントサービス群を投入し、顧客接点で発生する音声・テキストデータをAIが分析して運営を支援する仕組みを打ち出した。応対の自動化や人員配置の最適化に加え、カスタマーハラスメントの早期検知・対応支援も含め、運営の省力化と高度化を狙う。人手不足とチャネル多様化が同時進行する中、AIによるCX(顧客体験)向上と従業員の負荷低減の両立が焦点となる。

現場業務でもAI活用が進む。MODEはクラウド型IoT基盤「BizStack」に生成AIを組み合わせた「BizStack Assistant」を展開し、現場データ解析による日報・月報作成などを自動化した。さらに、チャットでの定期レポートや気象データ連携による通知、車両検知による記録自動化など、現場の“面倒な作業”をAIで代替する機能を強化している。建設分野に続き、ビル・施設管理など人手不足の領域へ展開を本格化させ、導入後の活用支援まで伴走する体制も整えた。

「AIエージェント元年」と課題への備え

生成AIの進化に伴い、業務を自律的に遂行する「AIエージェント」への関心は高い。25年は「AIエージェント元年」とも称されたが、実運用では品質管理や誤動作、コスト、セキュリティーなど課題も多く、現場ではまず定型業務を確実に回す「AIワークフロー」の整備が優先される傾向にある。

一方で将来を見据えた基盤整備も始まった。NECネッツエスアイは「AI Agent Ready」プロジェクトを立ち上げ、自社の実業務環境でAIエージェントを稼働させ、ネットワークやセキュリティー、運用面の実効性を検証する。仮想閉域ネットワーク「Virtual Trusted Overlay Network(VTON)」を活用し、高速・低遅延かつ安全な通信環境の構築を進め、ふるまい分析による異常検知や自動遮断まで含めた運用のモデル化を狙う。

生成AIやAIエージェントの活用拡大に伴い、ガバナンス(統制)とリスク対策の重要性も増している。AIを安心して利活用するためには、便利さと安全性の両立が欠かせない。業務でAIを使えば使うほど、その裏を支えるインフラや運用への要求が高まる。自律型AIが業務システムやクラウドと連携して膨大なデータを処理すれば、通信量増大による費用負担や不正挙動への備えが不可欠となる。AIは一方で企業活動を脅かす存在にもなり得るだけに、この「表裏」を同時に考える必要がある。

生成AI特有のリスクとして、情報漏えいや不適切回答を招くプロンプトインジェクション(入力悪用)への対策、機密データの扱い、著作権・倫理面の配慮など課題は多岐にわたる。企業側でも「AIを使いこなすには結果検証が欠かせない」との認識が広がってきた。大塚商会の大塚裕司社長は、インターネット由来の情報も含まれる大規模言語モデルをエージェント化して自動実行させることには「怖さ」が残ると訴える。社内利用でもレポート内容が画一的になるといった課題が見え始めており、まずBIツール的に業務データを可視化・分析させて特徴を把握し、検証を経て自動化に進むのが現実的だという。

AI活用の鍵は「土台づくり」

生成AIとAIエージェントの潮流は、情報通信各社の戦略を大きく変えつつある。加えて、AI活用の裾野が広がるほど、データ基盤の整備やAPI連携、運用監視の自動化など“土台づくり”の重要性は増す。単発のPoC(概念実証)では成果が限定されやすく、業務要件に沿った設計と継続改善が欠かせない。情報通信各社には、AI導入を短期の効率化にとどめず、業務プロセス改革や人材育成を含む全体最適につなげる提案力が問われる。

2026年は、活用拡大と同時に統制の仕組みを整え「安心して使い、成果につなげる」段階へ進められるかが焦点となる。