2025.09.30 【電波新聞75周年特集】75年 これまでとこれから 情報通信

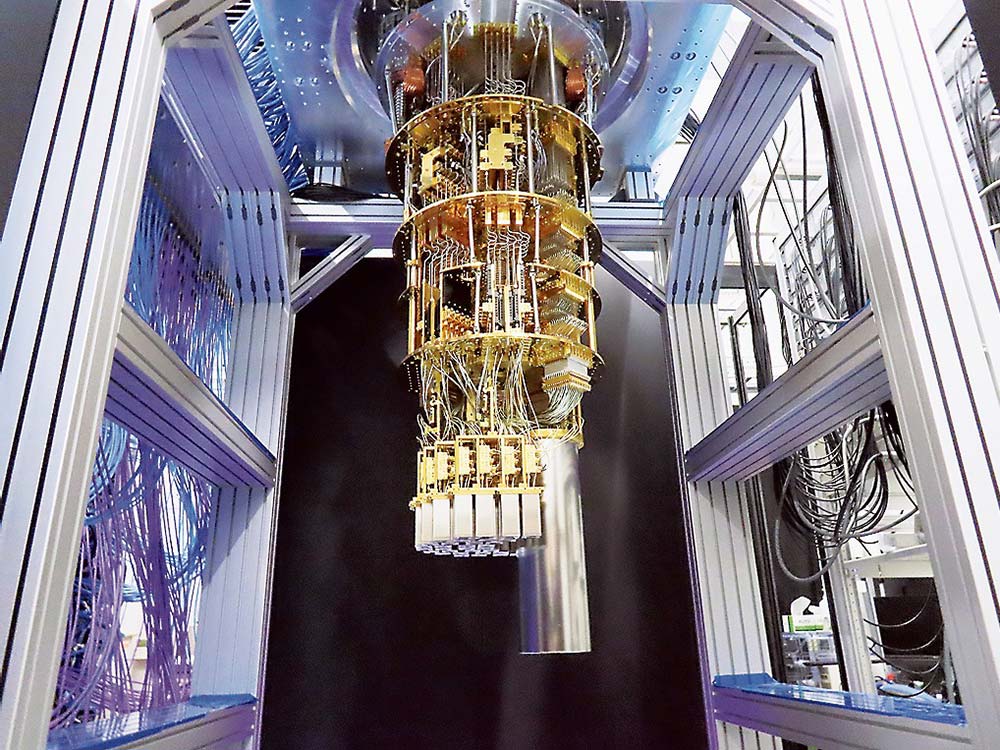

富士通と理化学研究所が開発した256量子ビットの量子コンピューター

生成AI登場で大変革

「デジタル共創」の時代へ

文章や画像、音声、動画といった多様なコンテンツを自動で生成する生成AI(人工知能)が情報通信業界を席巻している。インターネット以来のイノベーションと評されるほどのインパクトを持つ生成AIは、2022年末に米オープンAIが「チャットGPT」を公開して以降、開発競争が進み、多くの企業で業務効率化や省人化に向けて導入されている。

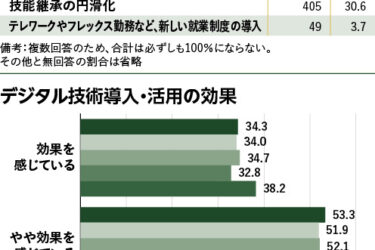

「2025年の崖」問題

18年に経済産業省が警鐘を鳴らした「DXレポート」は、老朽化した基幹システムを抱える日本企業に「2025年の崖」という課題を突き付けた。

日本企業のDXが進まずに25年を迎えた場合、年間最大12兆円の経済損失が国内で発生し、IT人材不足が約43万人に拡大。大企業の基幹系システムの約6割が21年以上経過して老朽化するといった問題により、日本企業は世界市場における競争力を失い、デジタル競争での敗北や既存システムの維持管理費用の高騰などのリスクに直面する可能性が指摘されていた。

その当該年となった25年、多くの企業がクラウド移行や生成AIの導入、データ活用を進め、製造、金融、医療、行政まで幅広い分野で業務プロセスやサービスの刷新を加速させている。

富士通はDX企業への転換を宣言し、NECはAI・生体認証を統合したプラットフォームを展開。日立製作所は学官と連携し、データ流通基盤を構築するなど「共創」に軸足を置いた取り組みが広がる。単独企業による改革にとどまらず、異業種間の協働こそが国際競争力の源泉になるとの認識も定着してきた。

日本企業は、欧米や中国に比べて出遅れ感が否めなかったが、コロナ禍を契機にデジタルの価値を再認識。テレワークの普及やオンライン診療の拡大を経て、社会インフラ全体のデジタル化が拡大している。

量子コンピューティング技術も研究段階から実用段階へと移行しつつある。富士通と理化学研究所が4月に256量子ビット機の開発に成功すると、日本IBMと東京大学は量子コンとスーパーコンピューターの連携システムを構築。産業界での配送最適化への応用など、基礎研究から実用化まで幅広い分野で目覚ましい進展を見せている。

5Gから6Gへ

20年春に商用サービスを開始した高速通信規格5Gは、全国で整備が進み、社会基盤として根付いている。

当初主流だった4G設備を一部に使用する現在の「ノンスタンドアローン(NSA)」方式の5Gネットワークから、5G設備だけでネットワークを構築する「スタンドアローン(SA)」方式が普及。大容量通信や低遅延、多接続といった5Gの特性を生かし、自動運転や遠隔医療、産業用ロボット制御などに活用範囲が広がっている。

NTTドコモとKDDI、ソフトバンクの大手通信事業者に、20年に楽天モバイルが加わったことで競争は激化し、通信料金の低価格化が進んだ。

一般ユーザー向けだけでなく、自治体や企業が専用ネットワークとして利用するケースも増えてきた。

特に製造業では工場のデジタルツイン化、建設業では遠隔施工、農業ではスマート農機制御など具体的効果が現れつつある。

30年代の実用化に向け、次世代高速通信規格6Gの研究開発も国内外で本格化している。

各社は透明なアンテナ素材や空間伝送技術を組み合わせた実証を進め、総務省も産学官連携で技術ロードマップを策定。高速・大容量を超え、人・モノ・空間をシームレスにつなぐ社会の実現が射程圏内に入ってきた。

NTTグループが開発を進める光技術による次世代情報通信基盤「IOWN(アイオン)」も注目される。

端末からサーバーまで光信号で伝えるオールフォトニクス・ネットワーク技術(APN)を軸に、30年をめどに電子ベースの通信網を光ベースにすることで、高速大容量・低遅延化と低消費電力化を目指す取り組みだ。従来の電子ベースの通信ネットワークと比べ、消費電力を100分の1に、遅延を200分の1に抑えられるとされる。

データとAIで新市場

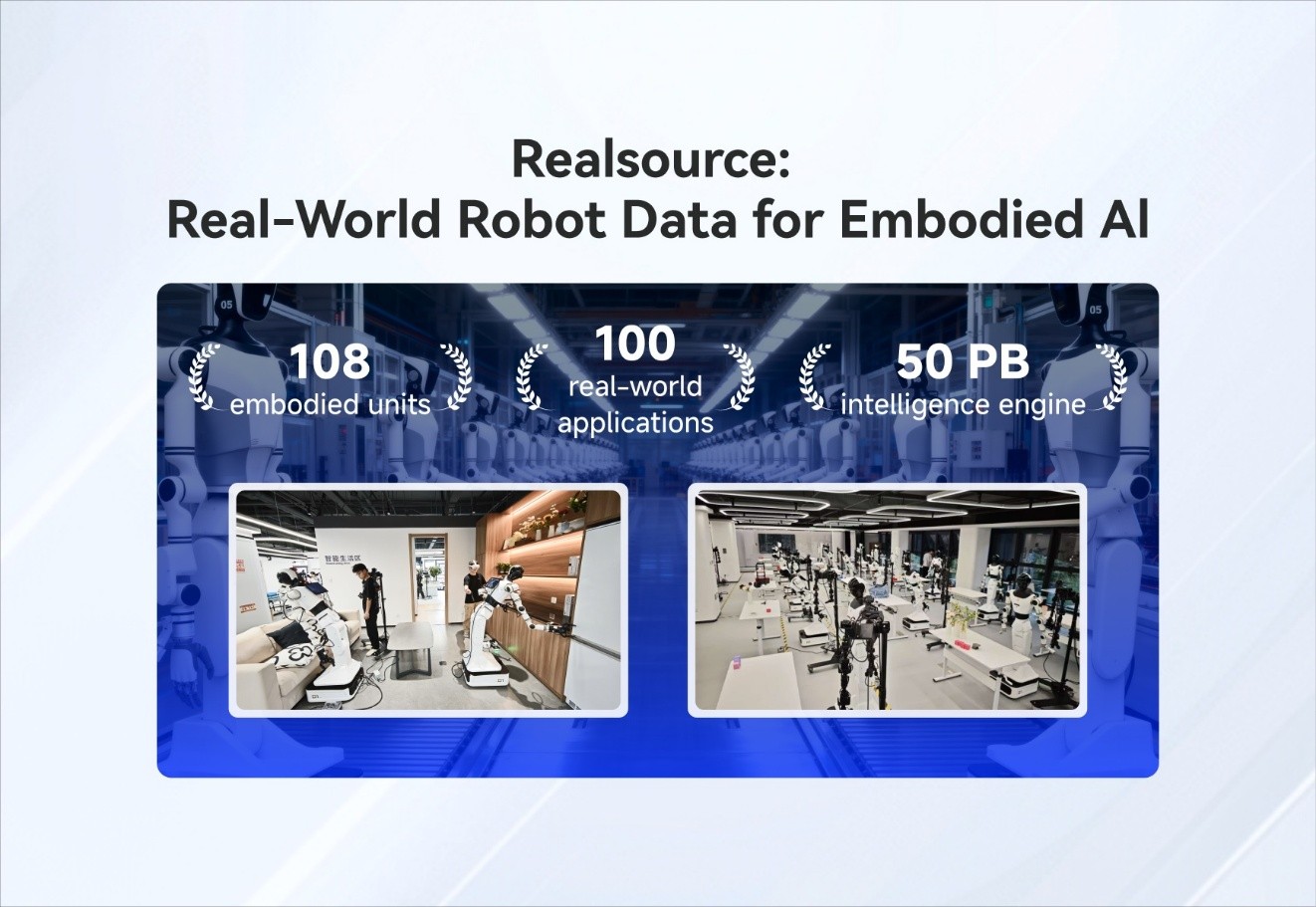

20年代半ばからは生成AIの急速な普及が社会を大きく変えた。文章作成や画像生成にとどまらず、システム開発や業務最適化にも活用され、企画から実装までの時間短縮を実現している。IoTやクラウドから集積されるデータがAIモデルの学習基盤となり、さらに高度な分析や予測が可能になった。

一方で、データの倫理的取り扱いやセキュリティーの確保が課題となる。サイバー攻撃の高度化に対しては、ゼロトラストモデルや量子暗号通信の導入が進んでいる。情報通信分野では今後、技術革新と同時に規制や社会制度の整備が欠かせない。

共創による社会実装が鍵

DXも5GもAIも、単独の企業努力だけでは持続的成長にはつながらない。業界や国境を超えて連携し、利用者の生活や社会課題の解決に資する実装へと結び付けられるかどうかが鍵を握る。