2024.06.14 【やさしい業界知識】情報セキュリティー

巧妙化する手口、対策急務

標的型攻撃の犯罪集団も暗躍

情報を共有するネットワークを通じてコンピューターを破壊したり、データを盗み取ったりする「サイバー攻撃」。ひとたび被害に遭うと、事業継続に深刻な影響を与えるだけでなく、国民生活や経済活動に必要な社会基盤を揺るがしかねない。企業の機密情報や個人情報などを守り、その情報を扱うシステムの安全性を確保するサイバーセキュリティー対策の強化は喫緊の課題となっている。

国内外で猛威を振るっているのが、企業などの保有データを暗号化して復元と引き換えに金銭を要求する「ランサムウエア(身代金要求型ウイルス)」だ。2021年5月には、米国最大の石油パイプラインがランサムウエアの攻撃を受けて、約1週間の操業停止に追い込まれた。日本でも、医療機関の電子カルテを狙った被害が相次いでいる。

過去5年で最多

セキュリティー大手のトレンドマイクロがまとめた23年1年間のサイバーセキュリティレポートによると、日本国内のランサムウエア被害は70件に上り、過去5年で最多となった。攻撃の侵入起点や経路となる攻撃対象領域は、21年はVPN(仮想私設網)の脆弱(ぜいじゃく)性を悪用したネットワーク経由での侵入が多かったが、22年はサプライチェーンの弱点を悪用した他組織経由での侵入へと推移。23年はクラウド上のデータセンター内のシステム経由での侵入が目立った。

特定組織内の重要情報の窃取などを狙った「標的型攻撃グループ」の存在も無視できなくなっている。

23年には、中国系犯罪集団であるEarth Kasha(アース・カシャ、別名ミラーフェイス)とEarth Harpy(アース・ハーピー、別名フローイングフロッグ)の2集団が日本人をターゲットに暗躍。東アジア地域にビジネスで渡航中に、知らない間にパソコン(PC)にUSBメモリーを差し込まれて情報を盗み取られるといったスパイ映画さながらの手口も横行しており、トレンドマイクロはPCのUSB接続を無効化するなどの対策を呼び掛けている。

端末側の脅威対応

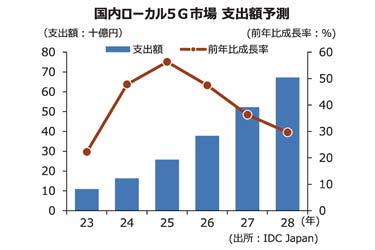

一方、コロナ禍の収束で企業のオフィス回帰が進むものの、在宅勤務やリモートワークが定着し、インターネット経由で企業のシステムに接続する勤務形態は当たり前になってきた。そこで重要になるのが、エンドポイント(端末側)の脅威を検知・対応するためのセキュリティーソリューションであるEDRだ。脆弱性の管理やID管理を強化する動きは年々広がっており、国内のセキュリティー市場も拡大を続けている。

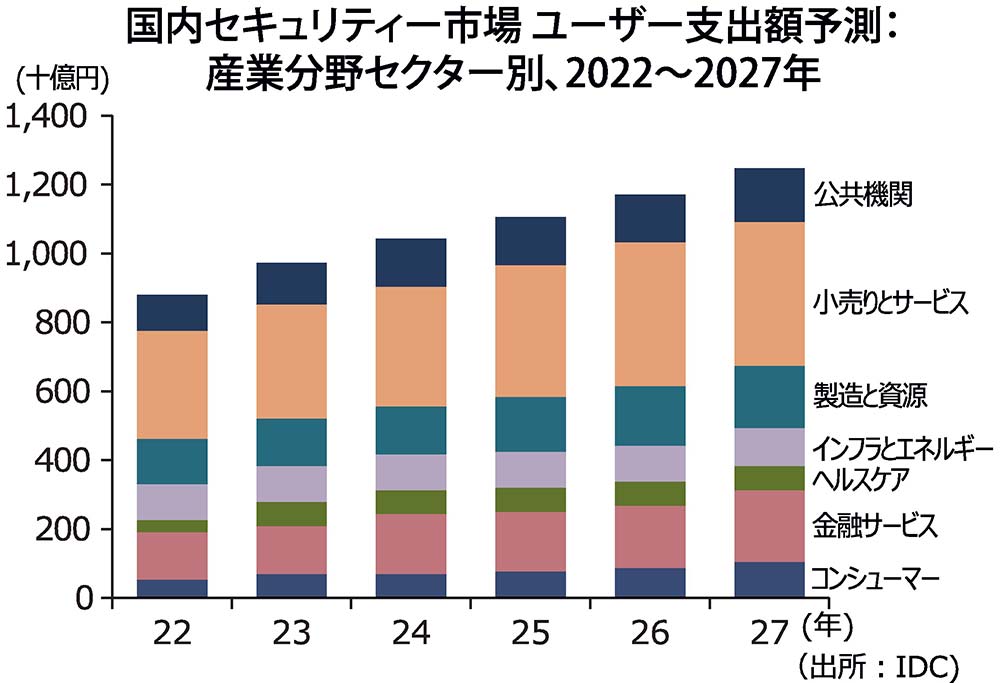

IT専門の調査会社IDC Japanは、24年の国内のセキュリティー市場の支出額は前年比7.6%増の1兆455億円と、初めて1兆円を突破すると予測。22~27年の年間平均成長率は7.2%で推移し、27年には1兆2488億円に達すると見込んでいる。

生成AI(人工知能)やインターネットとつながるIoT機器の活用が広がれば、サイバー攻撃の対象範囲が拡大し攻撃手口も巧妙化する。セキュリティー対策はもはや必要経費の一つであり、企業や官公庁には専門人材を含めた防御態勢の拡充が求められている。

(毎週金曜日連載)