2025.09.25 電源切っても続きから計算 世界初「ノンストップ・プロセッサー」の革新と実装の壁

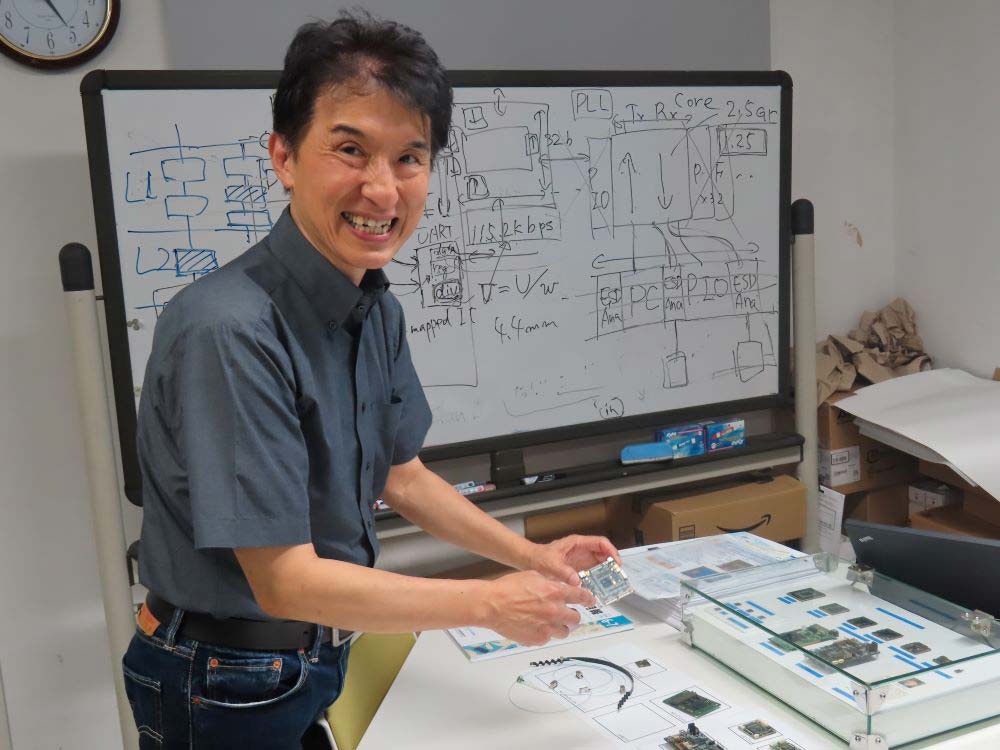

「(ノンストッププロセッサーなど、同研究室で開発したチップは)すぐにでも産業応用できる」と語る山﨑教授

電源を切ってもデータを失わず、途中から演算を再開できるロジック半導体――。慶應義塾大学理工学部情報工学科の山﨑信行教授の研究室では、こうしたチップの研究に取り組んでおり、すでに成果も上がっている。世界初の「ノンストッププロセッサー」で、研究レベルでは実用段階にも展開できるようなチップが出来上がっているという。

大学見本市で注目を集める

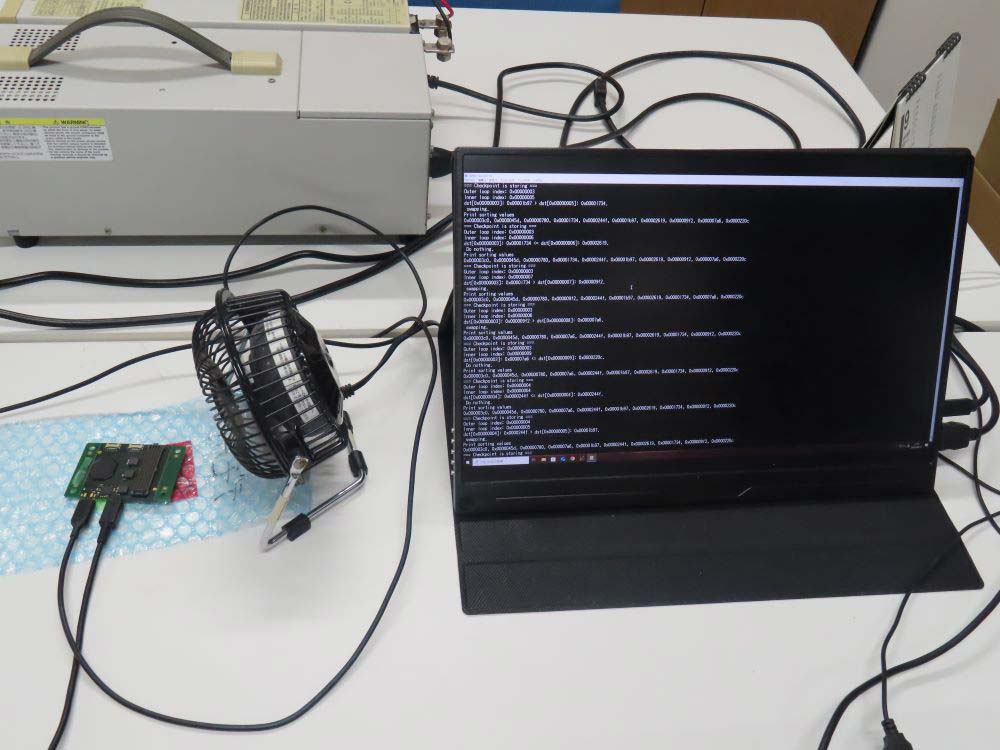

8月、東京ビッグサイト(東京都江東区)で開かれた「大学見本市」では、全国の大学が出展し、産学連携のマッチングのため、さまざまな研究を企業にアピールしていた。山﨑教授の研究室もその一つ。デモ展示もあり、注目を集めた。

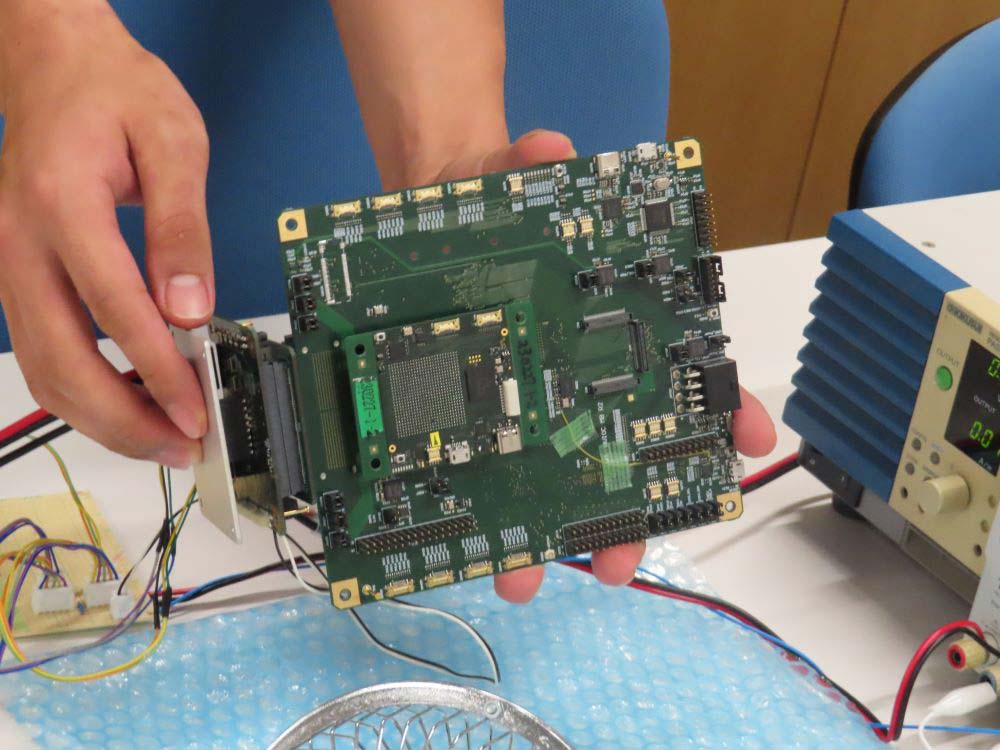

山﨑研究室は、ノンストッププロセッサーをソニーセミコンダクタソリューションズ(ソニーセミコン)と共同開発した。ソニーセミコンは、主に半導体素子を手掛け、山﨑研究室ではそれらを制御するコントローラーを開発した。

エラー訂正に特許性

演算器内部の記憶を担うフリップフロップに関し、通常の順序回路に対し、不揮発性の「MTJ(磁気トンネル接合)素子」を対応させる。この不揮発性の素子は、MRAM(磁気抵抗メモリー)で使われる動作原理と同じで、磁化方向によって変化する電気抵抗を活用する。磁化方向は電源を切っても変わらないので、記憶を保持したままになる不揮発性として機能する。

山﨑研究室で取り組んだのは、こうして記憶を保持する各素子を、プロセッサーとして統合的に動かすシステムの研究開発だ。

すべての記憶素子を不揮発化したとしても、1度電源を切って再び途中から演算を開始するには、少しのずれもなくクロックに同期する必要がある。特に、MTJ素子を活用する場合、書き込み時のエラーが問題になる。通常のフリップフロップでは、誤りがほぼ生じないためECC(エラー訂正符号)は必要ないが、MTJ素子では磁化方向を反転しきれず、書き込みに失敗する可能性があるからだ。

ところが、フリップフロップの制御線は通常1ビット幅で、複数ビットをまとめて保護するECCには適さない。そこで、周辺の信号群をひとまとめにしてECCを付ける。それを階層的に行う設計に、山﨑研究室の特許性がある。山﨑教授は「誰も似たことをしていない、世界で初めてのノンストッププロセッサーだ」と自信を見せる。

メリットと用途

ノンストッププロセッサーの最大のメリットは信頼性にある。例えば、自動車や飛行機などは、振動によってコネクターの接触不良が起こりやすい。ノンストッププロセッサーでは、瞬間的に接触不良を起こしてもすぐに復帰できる。

当初考えた用途は、そうした「ミッションクリティカルな製品」(山﨑教授)だというところが、展示会などでアプリケーション側の反応を聞くと、組み込み機器を中心に多様な用途に広げられるポテンシャルを秘めていることに気づかされた。

社会実装に向けて

山﨑教授は、研究室で作った試作を「売り物になるレベル」と胸を張る。「なるべく早くユーザーを見つけて実応用したい」という思いもある。そうした狙いで、展示会などを通じたアピールを積極的に行っている。

実際、応用側からの反応は良いというが、製造を担えるメーカーを見つけられてはいない。この点に関し、山﨑教授は「現在日本の大手メーカーの技術が、サービスやソリューションにフォーカスしており、コア技術が空洞化している」と指摘する。「せっかく日本で研究しているのだから(日系メーカーに)」という思いもある。一方で、「道は見えているけれど、最初の1歩が難しい」という思いもにじませた。

研究を社会課題の解決に

山﨑研究室の研究はソフトウエアからハードウエアまで幅広い。その根底には「ありとあらゆるものを作ってみたかった」という山﨑教授の思いがある。そんな熱意を原動力に、ノンストッププロセッサーのような技術が生み出された。

「さすがに(社会に)貢献しなければ」。山﨑教授には、そんな意識も芽生えている。アカデミアには、研究成果を社会課題の解決につなげる力量が試されている。山﨑研究室の挑戦は、大学が社会で存在感を高められるかどうかの試金石の一つとなりそうだ。