2023.01.12 【計測器総合特集】アンリツ、DC向け試験ソリューション

テレワークの普及や学習・会議・エンターテインメントのオンライン化、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進のため、クラウドサービスは人工知能(AI)やマシンラーニング(ML)、5G、IoTなどのような重要な社会基盤となっている。中でもデータセンター(DC)は、通信装置や光モジュールなどの高速大容量化、省電力化のために進化し、その規模を拡大している。また、都市部では設置スペースに限りがあること、災害耐性強化の必要性などから、デジタル田園都市国家構想に基づき、データセンターや海底ケーブルの地方分散化によるデジタル基盤の強靭化(きょうじんか)が進められている。さらにはIoT、自動運転など5Gのユースケース増加に伴うアクセスの高速化と低遅延要求により、エッジコンピューティングの拡大も予想される。これら高速大容量化への進化、分散化/エッジコンピューティングに伴うデータセンター間接続数の増加により、省電力化が次世代データセンターに向けた重要な課題となっており、カーボンニュートラルを見据えて、光情報通信基盤構想IOWNでは、光電融合デバイスを用いたAPN化の動きや、光電融合・省電力チップ・ディスアグリゲーション技術を用いた次世代グリーンデータセンターの検討が開始されている。

進化するクラウドサービスに対応

大規模化するデータセンター

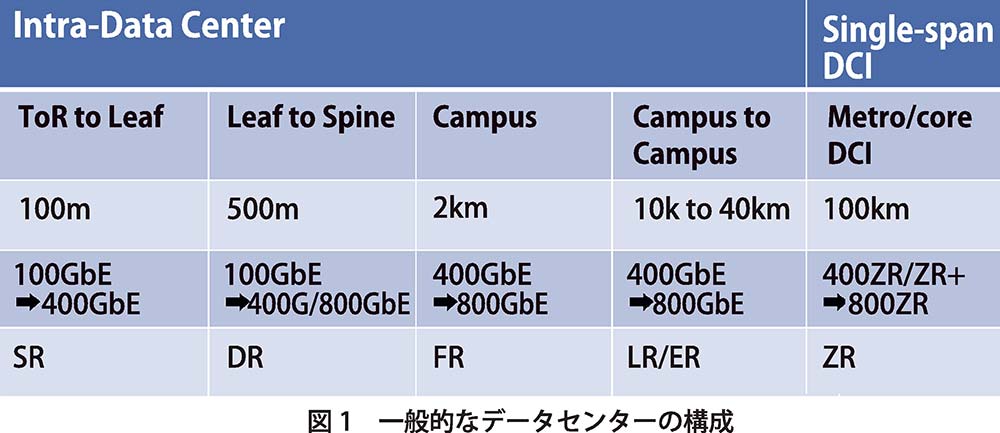

一般的なデータセンターは、100キロメートル以上のコア/メトロのデータセンター間接続(DCI)、10~40キロメートルのデータセンターキャンパス間接続、2キロメートルのデータセンターキャンパス内接続をするコア層、複数のサーバーを制御するTOR層(Top of Rack)、ネットワークコアに直接接続するスパインスイッチ(Spine)と、サーバーやストレージデバイスなどのエンドポイントに接続するリーフスイッチ(Leaf)の層に分かれている。距離レンジに応じた光トランシーバーモジュールが、高速大容量化に向けて進化している(図1)。

また、ICT利活用によるデータトラフィックの増加と、データセンターの市場規模拡大に伴い、ICT関連機器などの電力消費量が増加すると予想される。

データセンターの現状

コア/メトロ間では、イーサネットスイッチやルーターに直接実装可能なコヒーレント方式のプラガブルトランシーバーとしてZRやZR+の採用が進んでいる。400ZRは、OIFなどの業界団体が中心となって開発が進められている。

コヒーレントDP-16QAM変調技術を採用した400ZRは、最大80キロメートルの伝送距離が可能で、シリコンフォトニクスを用いたZRモジュールは高速大容量かつ低消費電力化によりデータセンター間やキャンパス内で採用が進んでいる。

またOpenZR+は、OpenROADM MSA規格に準拠し、OpenZR+ MSAで規格化されている。伝送レートが100G~400Gに変更可能なことに加え、O-FECアルゴリズムによって400ZRより高いPre-FEC BERで通信距離を500キロメートルの伝送を可能とする。

DCIだけでなくメトロネットワークへの活用も見込まれ、データセンター事業者や通信事業者での検証が活発に行われている。また、今後のさらなる高速大容量化に向けた800ZRなどの規格検討もOIFで開始されている。

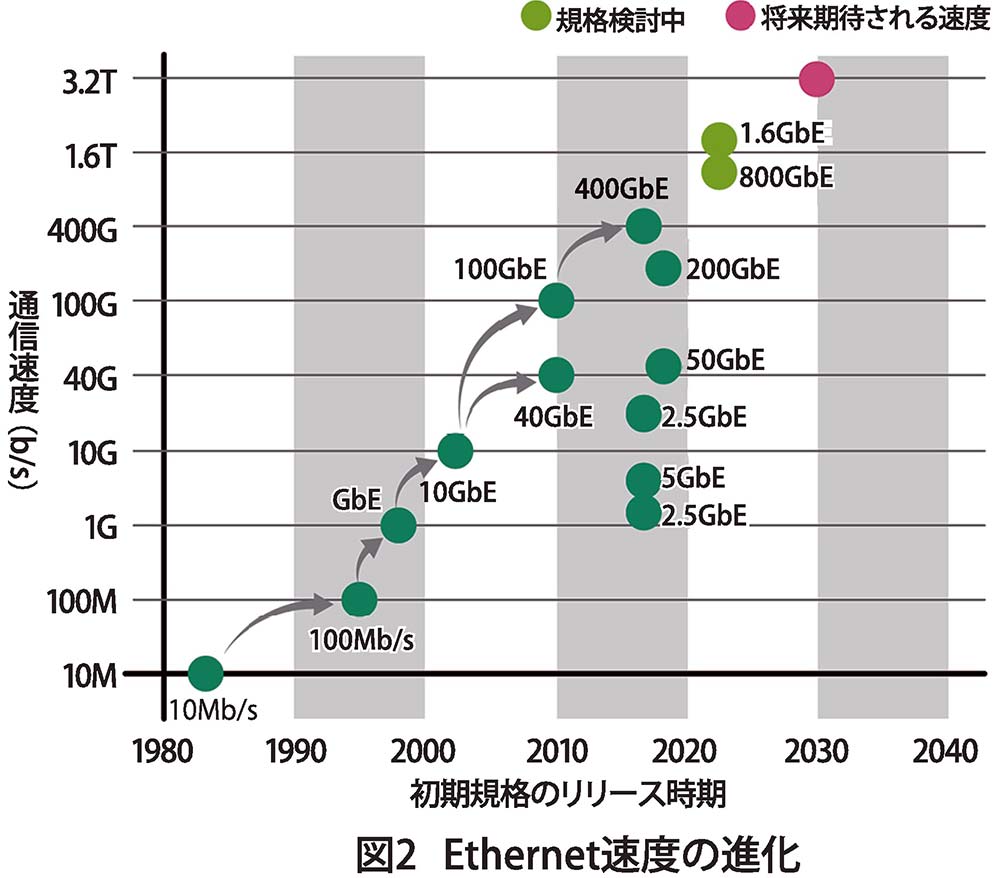

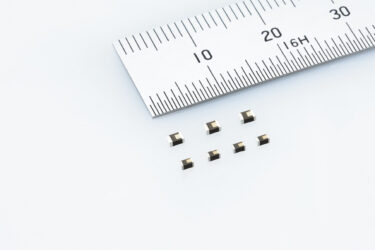

次に、データセンター間やデータセンター内サーバーのLeaf/Spineスイッチ間2キロ~40キロメートル距離レンジの通信では、QSFP-DDタイプのプラガブル(プラグ/暗プラグ)の光トランシーバーが使われ、100GbEから400GbEへの移行が進んでいる。さらなる高速大容量化に向け、800GbE、1.6Tのロードマップが示されMSA(Multi Source Agreement)やIEEE802.3で規格化検討が開始された(図2)。

また、コストパフォーマンスを上げるため、異なるメーカーの光トランシーバーを導入するデータセンターオペレーターが増加している。そのため光トランシーバー、スイッチやルーターなどの相互接続性の課題が生じ、事前の相互接続性検証などの重要性も増している。

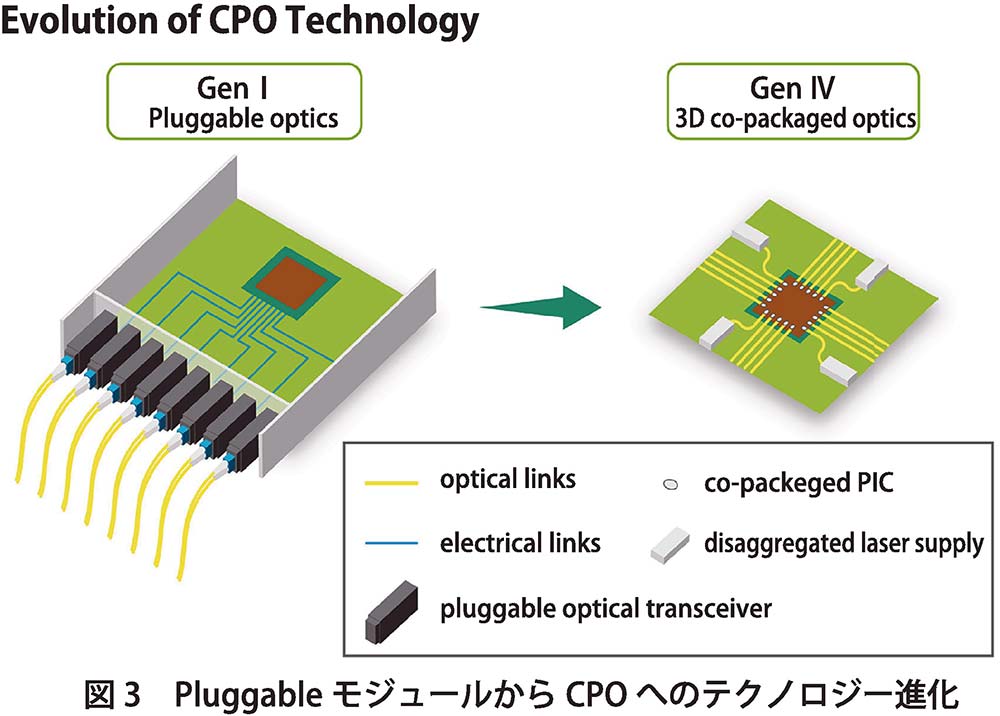

プラガブルの光トランシーバーは、拡張性や保守面でのメリットがある一方、消費電力や内部電気配線長による伝送品質への影響やHigh Radix Switchへの制約から、将来のハイパースケールデータセンターに向けて、51.2T Switch(800G)や102.4T Switch(1.6T)を見越して、Co-Packaged Optics(CPO)導入の研究開発が進んでいる。

CPOは基板上にSwitch ASICと、ASIC周囲にシリコンフォトニクスの光エンジンを高密度に実装したアーキテクチャーを採用し高速大容量、かつ現行FPP(Front-Panel Pluggable)タイプの光トランシーバーに比べ約30%の低消費電力化が期待される。また、High Radix Switchに向けた課題を解決できるデバイスとしてもその進化が期待されている(図3)。

一方で、採用に向けては故障時の保守性やマルチチップの実装による信頼性、性能の担保など、解決すべき課題がある。

イーサネットの高速化で技術も進化

内部BUS IFの高速化とSignal Integrity担保が課題に

ネットワークインターフェースであるイーサネットの高速大容量化が進むと、次にそのデータを処理するサーバーや、ネットワーク機器内のBUS IFの速度がボトルネックとなり、イーサネットと機器内部CPUとのインターフェースのスループットマッチングを取る必要がある。

サーバーやネットワーク機器内に使用されるCPUのインターフェースにはPCI Express(PCIe)が採用されており、イーサネットの高速化に伴いPCIeの技術は、Gen3からGen4、そしてGen5へと進化してきている。

現在では将来の800GbEとのスループットマッチングのため、PCIe-G6の規格がPCI-SIGで検討されている。さらに将来の1.6TbEに向けてPCIe-Gen7のロードマップ(2025年)が開示されている。

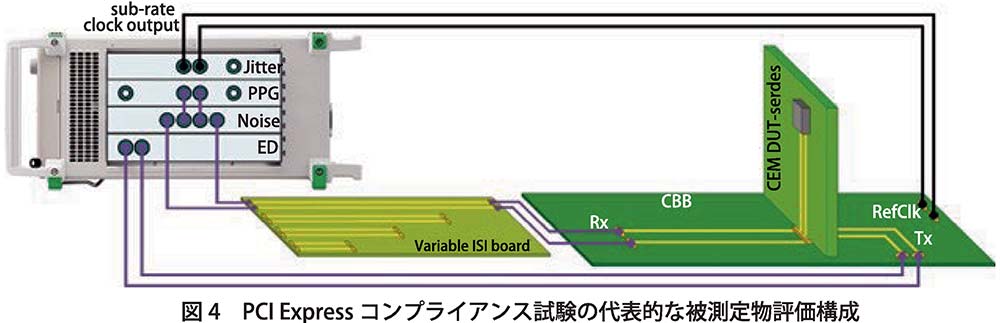

高速化やベンダー間の相互接続性を担保するためにはシグナルインテグリティー評価が重要となり、規格団体PCI-SIGが主導するワークショップでのコンプライアンス試験でデバイス認証が行われている。

超低遅延が可能にするエッジコンピューティングの進化

近年、IoTやAI技術の進展により、小規模データセンターをユーザー近くに設置するエッジコンピューティングへのシフトが急速に進んでおり、自動運転や遠隔医療などさまざまな分野での活用が期待されている。これらの分野ではセンサーのデータを処理して端末が受け取るまでのわずかな遅延でも多大な影響を及ぼすため、データの送受信に例えば1ミリ秒(0.001秒)以下と体感できないほどの低遅延であることが求められる。

この要求に対し、エッジコンピューティングを提供するサービス事業者にとっては端末と、エッジサーバー間のネットワーク性能を担保するため、遅延やジッター(ゆらぎ)などを高精度かつ定量的に評価することが課題となっている。

PCI-SIGにおけるアンリツの貢献

PCI-SIGには、Electrical、ElectroMechanical、Serial Enablingなどのワーキンググループがあり、物理層やプロトコル層などの規格化、コンプライアンス試験に向けた課題などについて毎週のように議論が行われている。

アンリツは、測定器ベンダーとして議論に参加し、シグナルクオリティーアナライザー「MP1900A」を規格化に合わせて進化させ、測定方法を提案(MOI:Method Of Implementation)するなど、測定課題解決に貢献してきた。

また、年に5回行われるワークショップでは、Test Suiteを受け持ち、各ベンダーの被測定物のコンプライアンステストを実施し、被測定物のPass/Fail判定を行うとともに、Fail時には要因解析などのアドバイスを行うなどの貢献をしている(図4)。

今後、Gen6に関するコンプライアンス試験の規格化や測定器ベンダー間での相関試験が2023年から行われると想定されている。アンリツは、そこでもソリューションを提供し、引き続き貢献していく。

アンリツのデバイステストソリューション

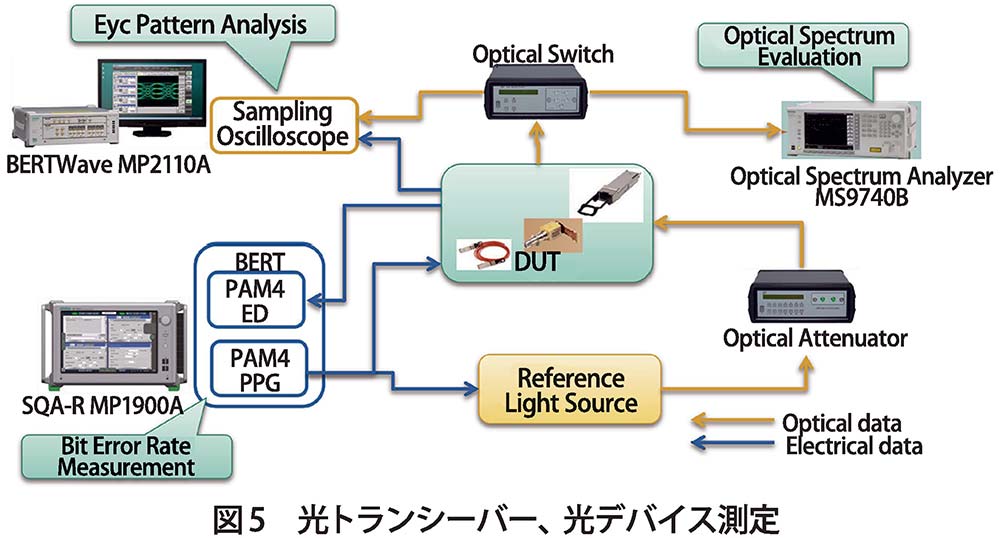

光トランシーバーベンダーでは、短納期、低価格要求に応えるため、光トランシーバーや光デバイスの量産に当たり、試験の効率化や低コスト化が課題となる。アンリツは、4レーン光出力の高速測定に対応した製造向けの光サンプリングオシロスコープ「MP2110A BERTWave」や、光アクティブデバイス測定に必要な45デシベル以上のダイナミックレンジを確保しながら、高速掃引測定ができる光スペクトラムアナライザー「MS9740B」を提供し、出荷検査時間の削減など、生産性向上に貢献している(図5)。

データセンターの省電力化に向け、40%以上の省エネを目標とする次世代グリーンデータセンターの開発を後押しするグリーンイノベーション基金事業が立ち上がっている。

アンリツは、次世代グリーンデータセンター用デバイス・システムに関する協議会の第二種会員として参加。測定器ベンダーとしてほかの加盟企業と共に光電融合技術/CPO、省電力チップ技術、ディスアグリゲーション技術などの実用化に向けた技術課題に取り組み、貢献している。

将来の自動運転化に向けて進化するエッジコンピューティングへの貢献

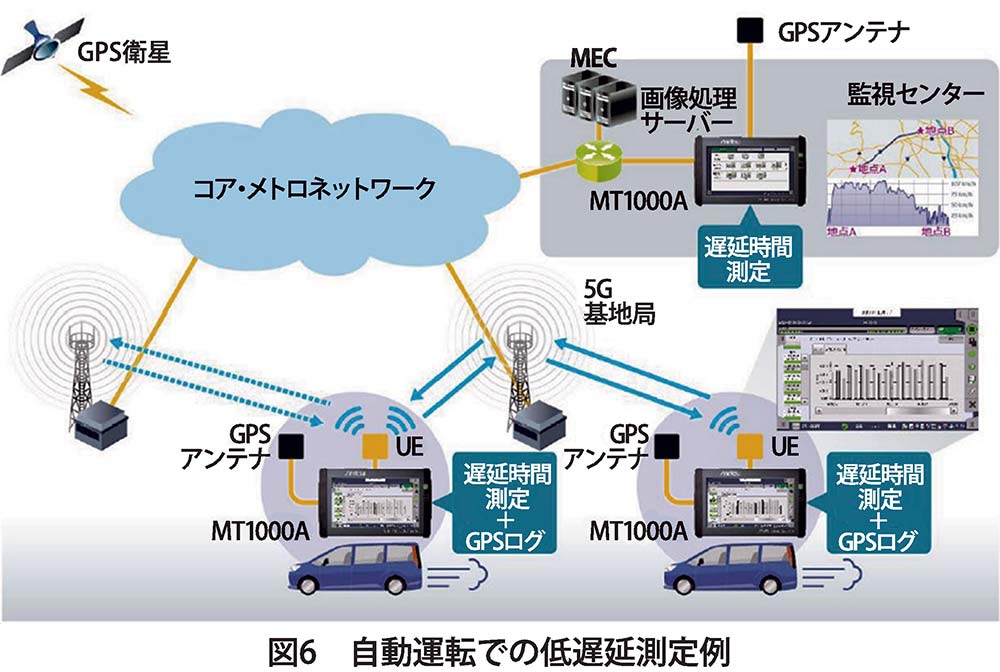

自動運転などの走行中は周囲環境の変化に伴い、さまざまなセンサーからの情報をリアルタイムに収集し、即座に処理、指示を出す必要がある。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)では、1台の試験車両から1日に数十テラ~数百テラバイトのデータが生成され、これをリアルタイムに処理するためにエッジコンピューティングへの移行が不可欠となっている。そこでは、5G端末間のネットワーク遅延時間が環境によって、どの程度変動するのかを把握することが重要となっている。

図6のような車-ネットワーク-車間のアプリケーション例ではネットワークマスタプロ「MT1000A」が、片方向遅延時間を高精度に測定し、スループット、パケット損失に加えて、位置情報をロギングすることで位置情報と遅延時間を相関させて低遅延評価を行うことができる。

アンリツは、今後も安全・安心な自動運転の普及に向け貢献していく。〈筆者=アンリツ〉